『No.10』|異形のミステリーが問う「私は誰か」

- Yu-ga

- 5月15日

- 読了時間: 5分

更新日:6月21日

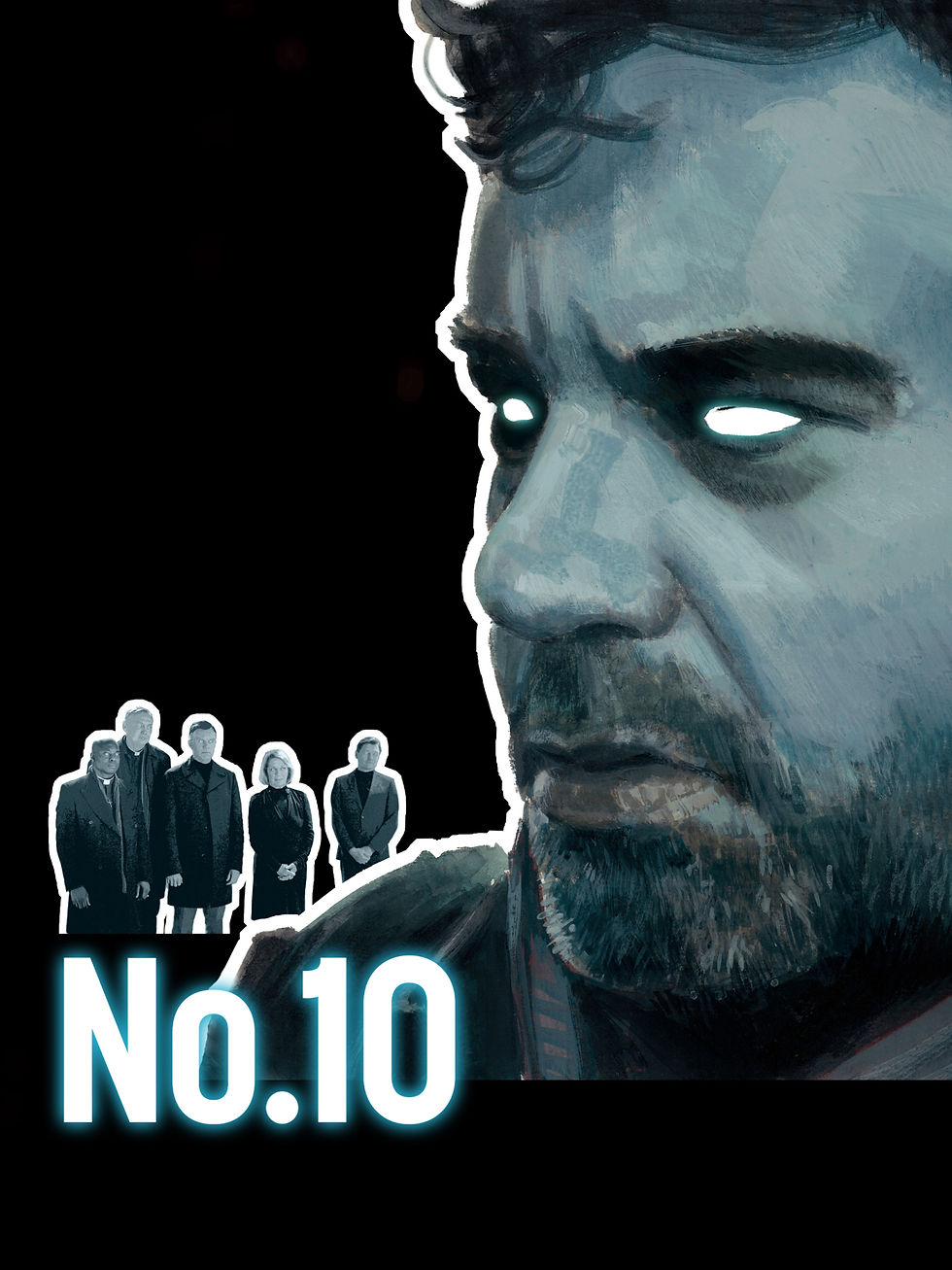

🎥 『No.10(原題:Nr.10)』

監督:アレックス・F・ワーメルダム

撮影:トム・エリスマン

出演:トム・デュイスペレール他

制作年:2021年(オランダ)

ジャンル:サスペンス/ミステリー/ブラックコメディ/SF

上映時間:100分

ある日、道端で男にこう言われる──「カウチェス」。この不可解な一言が、俳優ギュンターの平穏な人生を根底から揺るがすとは誰が想像しただろうか。 アレックス・ファン・ワーメルダム監督の『No.10』は、ミステリー、サスペンス、ドラマ、ブラックコメディ、そしてSF的飛躍に至るまで、ジャンルというジャンルを奔放に横断しながら、見る者の「自己とは何か」という根源的な問いに楔を打ち込む。それは単なる陰謀劇ではなく、観客を不安定な構造の檻の中に閉じ込め、自身の輪郭すら疑わせる哲学的な迷宮である。

■静かな狂気の始まり──“日常”の皮を剥ぐナイフ

本作は決して突飛な事件から始まるわけではない。俳優ギュンターは舞台に立ち、娘と会話し、恋人と逢瀬を交わす。表面上は整った生活。どこにでもある中年男性の成熟した日々だ。だがその秩序はとても静かであるがゆえに脆い。ワーメルダムはこの“平穏”の中にほとんど神経質なまでの違和感を配置してゆく。登場人物の無表情な応答、感情のズレ、異常な沈黙。観客は気づくのだ──これは単なるリアリズムではなく“構築された不自然さ”であると。

そこに「カウチェス」の一言が突き刺さる。この一語は発話者にもギュンターにも、ましてや観客にも明確な意味を持たない。しかしそれは“意味がない”ことによって逆説的に意味を孕み始める。名前を知らない言葉は不安を呼び、不安は疑念となりやがてギュンターの過去そのものを解体していく。

■『No.10』という暗号──番号で呼ばれるということ

タイトル『No.10』はアレックス・ファン・ワーメルダムにとって節目となる10本目の長編映画である。だがそれは単なる記念的タイトルではない。むしろこの“数字”がギュンターの存在と物語そのものに深く関わってくる。

人は名前で呼ばれることで個となる。だが番号で呼ばれた瞬間、そこには個人性はなく識別だけが残される。ギュンターが“10番目の何か”であるという事実は彼の過去が意図的に制度化されラベリングされ、アイデンティティを奪われていたことを示唆する。

数字とは抽象化である。世界を測り管理するために人間が発明した合理性の記号だ。その数字がギュンターの“名”となる時、彼は既に一個の人間ではなくシステムに吸収されたパーツでしかない。その意味で『No.10』というタイトルは本作を貫く無機質な世界観と人間存在の匿名化を凝縮する象徴なのである。

■観客を試す構造──理解と解釈の“ずれ”に潜む毒

本作は構造自体が観客への挑発となっている。明確な導入も、親切な説明も、動機の解説も与えられない。むしろギュンターと同じように観客もまた断片の中で迷い、思考の森をさまようことになる。

ワーメルダムの演出は舞台的であると同時にシュールレアリスムに近い。登場人物は時に感情を喪失した操り人形のように振る舞い、その台詞や行動は、まるで悪夢の中の出来事のように唐突で断絶的である。この“ずれ”が積み重なることで観客は「現実」の座標を失ってゆく。

何が真実か、何が演技か、それを峻別することは不可能である。だがそれこそがこの映画の本質である。明確な意味や整合性を観客に与えるのではなく「分からなさ」の中に居続ける体験そのものがワーメルダムからの招待であり挑発なのだ。

■終盤、映画は“ジャンル”という概念を裏切る

中盤以降、物語は急激に輪郭を失い始める。ギュンターが自らの出生を追って到達する場所は単なる“過去”ではなく、制度的な虚構、国家的な陰謀、さらには遺伝子的な改変や言語の創造に至る“世界の作られ方”そのものにまで至る。

これはもはやサスペンスでも、ドラマでも、ミステリーでもない。観客は映画そのものがジャンルという定義を超越しまるで別の次元──言語哲学、遺伝学、文化人類学の混合体のような領域に踏み込んでいくことを目撃する。ギュンターが「誰か」から「何か」になってゆくこのプロセスは人間の尊厳を支える「自分が自分であるという認識」すら崩壊させていく。

映画の世界において“説明”はしばしば安心感を与えるが本作ではそれが完全に剥奪される。そして代わりに立ち現れるのは“世界は最初から不完全で、不可解で、曖昧である”という冷徹な真理である。

■結末は“余白”としての美──思考のエンディングロール

『No.10』の終幕は鮮やかな回収でもなければ情緒的なカタルシスでもない。だがそこには明確な選択がある。観客に解釈を委ねるのではなく観客に「解釈し続けること」を強いるのである。

なぜギュンターは選ばれたのか。そもそも“彼”とは誰なのか。新しい言語とは何か。それらの答えを断定することは、この映画の精神に反する。むしろ『No.10』という映画は“答えのなさ”そのものを答えとする映画でありその“分からなさ”こそが本質的な自由を喚起する。

現代において映像作品にはしばしば「わかりやすさ」が求められる。すぐにググれること、テンポの良い編集、誰にでも伝わるストーリー。だがワーメルダムは逆にそのような時代の“視覚的消費”に抗い鑑賞者を混乱に落とす。そしてその混乱こそが「自分が誰なのか」「世界は何でできているのか」という哲学的な問いを思考のテーブルに再び呼び戻してくれる。

■『No.10』は我々自身の姿である

ギュンターの旅はフィクションだ。しかし「自分が誰か分からない」「世界が何か分からない」という根源的な不安は決して他人事ではない。誰もが記憶の断絶を抱え、制度の中で番号を振られ曖昧な役割を演じながら社会の舞台に立っている。

『No.10』とはそのような現代人の存在論的不安をジャンルの皮を被せてそっと差し出してくる寓話である。どこまでが現実か、どこからが演技か──それを区別することなど本来不可能なのだ。

だからこそこの映画の結末は「未完」であることに価値がある。ギュンターが“何者か”に変貌するその瞬間、観客もまた「誰なのか」と問われているのだ。