『ファニーゲーム』──“退屈”という名の侵入者たち

- Yu-ga

- 5月28日

- 読了時間: 5分

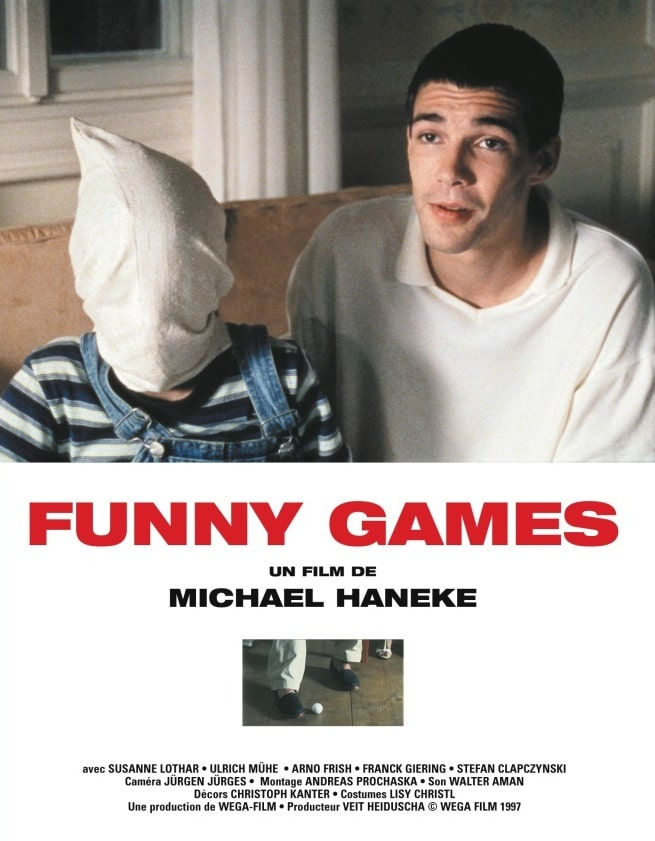

🎥『ファニーゲーム(原題:Funny Games)』

監督:ミヒャエル・ハネケ

撮影監督:ユルゲン・ユルゲス

出演:スザンヌ・ロータール、ウルリッヒ・ミューエ、アルノ・フリッシュ、フランク・ギエリング

公開年:1997年

ジャンル:心理劇/サスペンス・スリラー

上映時間:108分

『ファニーゲーム』というタイトルは観客に対する最初の皮肉的な罠だ。「ファニー(funny)」という語の持つ軽快さと楽しさは内容と真逆である。その乖離は不快感としてまず私たちの胸を打つが、やがてそれはもっと深い不安へと変わる。この作品における「ゲーム」は、いわゆる遊戯ではない。むしろ「ルールの支配」「勝敗の不在」「加担者としての観客」という三つの特性によってゲームそのものの倫理性が解体されていくのだ。

ルールは加害する側にのみ存在し、守る者が一方的に決める。勝利とは、誰も救われない結末の先にある沈黙だ。何より問題なのは観客がそのゲームを「観ること」で成立させてしまっているという構図。そこにこそハネケの批評眼が鋭く光っている。

■ 家の中の劇場:空間と支配

『ファニーゲーム』では舞台となる家の構造自体が物語のエンジンとなる。広く、美しく、整理された空間。その中に充満していく“緊張”は決して物理的な衝突ではなく、言葉と沈黙、間の演出によって積み上げられていく。ハネケはセットのレイアウト、ドアの位置、廊下の奥行きといった物理的な要素に異様なまでのこだわりを見せる。それらはまるでチェスボードのように整備され、そこに配置される人間たちは駒のように動かされる。

観客は家の内部に設置された“隠れたカメラ”の視点を与えられることで、傍観者から共犯者へと変化していく。この構造が本作を単なるサスペンスやスリラーの枠から引き離し、社会的寓話の域にまで高めている。

■ 第四の壁の破壊:その視線は誰に向けられるのか

ポールがふいにこちらを見つめ、語りかける場面は映画史における決定的瞬間の一つだろう。観客の視線を逆照射するこの視線は単なる演出の奇抜さではなく、映画というメディアの構造そのものに対する批判である。

多くの映画が第四の壁(スクリーン)を守り、観客に“安全な傍観”を許してきた。

だがハネケは、その壁を破ることで「あなたがこの物語の観測者でいられる保証などどこにもない」と突きつけてくる。ポールの語りは時に皮肉に満ち、時に哲学的ですらある。

「君たちは、嫌な奴を成敗できるハッピーエンドを期待してるんだろう?」

この問いは、観客に「映画的期待の構造」を内省させる。私たちは登場人物たちが苦しみ逃げ惑う姿をどこかで“見たい”と思ってしまってはいなかったか?それこそが、ハネケの仕掛けた最も深い「ファニーゲーム」なのだ。

■ 観る者としての倫理:わたしは何を消費しているのか

ハネケは娯楽メディアとしての映画が孕む倫理的ジレンマを強烈に可視化する。フィクションとはいえ、苦しむ人間を“観ること”で何かしらの満足を得てしまう私たち。その構造自体に疑問を投げかける本作は、メディア論としても極めて批評的だ。

『ファニーゲーム』を最後まで観たとき、カタルシスは存在しない。心のどこかで「何かが変わるはずだ」と思っていた観客は物語のラストで突き放される。そのとき残るのは虚無か、もしくは理解不能な自己嫌悪か。だが、それこそがハネケの狙いだ。鑑賞という行為の根本にある「欲望の構造」を観客自身に突きつける。これこそ、彼の“映画による倫理教育”なのだ。

■ 編集とリセット:神の手が動くとき

あの“巻き戻し”の場面。ポールがリモコンで時間を操作する場面は観客の希望を完膚なきまでに裏切る。それは単なるストーリーテリングのトリックではない。映画というメディアが、あらかじめ編集され、選択され、整えられたものであることを露骨に暴いている。観客がわずかに抱いた「可能性」は製作者の意志ひとつでなかったことにされる。

この神の視点は、同時にハネケ自身の手でもある。彼は“創作者の全能性”を冷笑しつつ、それを露悪的に見せつける。ここにあるのは「虚構」がどこまで現実に浸食しうるか、そして観客がその境界を意識しているかという問いである。

■ 笑わぬユーモア:冷たさと微笑みの境界

ポールとペーターの言葉の端々には、常に「冗談」が混じっている。だがその笑いには熱がない。人間的な共感も感情的な動機もそこには存在しない。むしろ笑いは“秩序破壊の道具”として使われている。相手を困惑させ緊張を弄び、空気を支配するための計算されたツールなのだ。

この“ユーモアの空虚さ”は冷たさそのものよりも恐ろしい。笑う者の中にすら人間的な要素が欠落している。そのことが、この作品をさらに不穏なものにしている。ここでの笑いは「社会的規範を超越した者の証」だ。すなわち、無敵の存在、もしくは“観客の化身”としての反映。

■ 映画という鏡の使い方

ミヒャエル・ハネケは、映画を物語るためではなく問いかけるために使う監督である。『ファニーゲーム』は私たちが無意識に信頼してきた映画的形式、ジャンル、感情的導線を徹底的に破壊する。その代わりに差し出されるのは「あなたは、なぜこれを最後まで観ているのか?」というシンプルかつ決定的な問い。

この映画における“恐怖”とは、実のところ他者が冷酷であることではない。むしろ、冷酷さを“安全圏から消費している自分自身”の顔をスクリーン越しに見つめてしまうことなのだ。