『マジカル・ガール』──「願い」の果てに待つ倫理の深淵

- Yu-ga

- 5月29日

- 読了時間: 5分

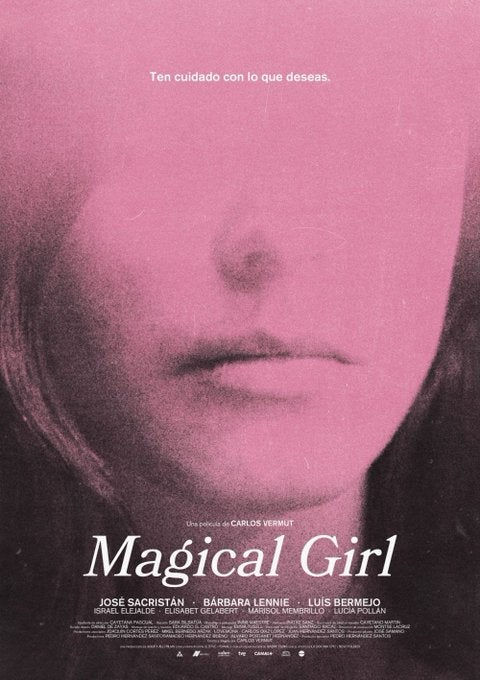

🎥『マジカル・ガール(原題:Magical Girl)』

監督:カルロス・ベルムト

撮影監督:サンティアゴ・ラカフ

出演:バルバラ・レニー、ルイス・ベルメホ、ホセ・サクリスタン、ルシア・ポラン

公開年:2014年

ジャンル:ドラマ/スリラー

上映時間:127分

『マジカル・ガール』というタイトルを目にしたとき、観客の多くは可憐で明るい日本的ファンタジーを思い浮かべるかもしれない。しかしこの作品が描くのは、それとは正反対の世界である。魔法少女の衣装を巡るひとつの「願い」を中心に、人間の欲望、罪、赦し、暴力が静かに蠢き、やがて破滅の連鎖へと至る。スペインの俊英カルロス・ベルムト監督は、あたかも寓話のようなプロットの中に鋭利な倫理の刃を忍ばせた。

彼の描く世界は極めて閉じられており、社会の大きな構造よりも個人の内面に潜む闇を掘り下げていく。語られることの少なさと沈黙の多さこそが本作の本質であり、説明を排することで観客を沈思黙考へと導く構造を成している。

■ 願いと代償の螺旋構造

物語は白血病を患う少女アリシアのささやかな願いから始まる。「マジカルガール・ユキコ」という日本のアニメに夢中な彼女は死ぬ前にその公式コスチュームを手に入れたいと望む。父親ルイスは失業中の元教師であり経済的に困窮しているが、娘のために何とかその衣装を手に入れようと決意する。

この一点の「善意」が次第に不可逆的な悪意と犠牲の連鎖を生む。ルイスは偶然出会ったバルバラという裕福そうな女性を脅迫し金を手に入れようとするが、彼女自身も心に深い傷を抱えており夫からの抑圧的な支配の中で生きている。そして彼女には過去に因縁のある男・ダミアンが存在する。

ルイス、バルバラ、ダミアン。この3人が織りなす物語は一見偶発的に見えながら実のところ「選択」と「因果」の連鎖によって成り立っている。まるで舞台劇のように限られた空間と人物の中で静かに運命が反転していく。

■ 映像と言葉の不在:沈黙の詩学

撮影監督サンティアゴ・ラカフの映像は過度な装飾を避けた抑制的な美しさに貫かれている。色調はくすんだパステル、あるいは無彩色に近く、登場人物の内面の空虚さを視覚的に表現している。カメラは人物に近づきすぎず、また説明的なカットも意図的に避けられている。

本作の最大の特徴は情報の「削ぎ落とし」にある。ナレーションはなく登場人物同士の会話も最小限である。観客は映像の些細な変化や間を通じて、人間関係の緊張や感情の変容を読み取らねばならない。つまり本作において観客は「受動的な観察者」ではなく「能動的な解釈者」として位置づけられる。

■ 演技と心理:無言の悲鳴

バルバラ・レニーが演じるバルバラは表面的には冷静で完璧に見える女性であるが、内には強い破綻を抱えている。彼女は抑圧と暴力の中で自己を守るために沈黙を選ぶが、その沈黙が周囲にどのような暴力を波及させていくかに無自覚である点が痛ましい。

ルイス・ベルメホ演じるルイスもまた愛ゆえの行動が次第に取り返しのつかない過ちへと変貌していく。「善意」という動機が現実ではいかに脆く危険なものであるかを彼のキャラクターが体現している。

ダミアンを演じたホセ・サクリスタンの老いたる存在感も特筆に値する。彼の過去の罪と償いの物語は、まるでギリシャ悲劇のような陰影を映画にもたらす。彼らはいずれも何らかの形で「社会」から逸脱した者たちである。

■ 文化的含意とメタファー:日本アニメという異文化の影

本作において極めて興味深いのは、アリシアの願いが「日本の魔法少女アニメ」に関わるものである点である。この異文化的な要素は単なる趣味嗜好に留まらず、スペイン社会と東洋文化との対比、あるいは逃避願望の象徴として機能している。

マジカルガールという存在は、本来は「正義」「変身」「希望」を体現するものである。しかしこの映画ではそれが「悲劇」「変質」「絶望」へと反転している。つまり文化的記号が換骨奪胎され、皮肉と暗喩に満ちた装置となっているのである。

■ 伏線なき驚愕と静かな破綻

『マジカル・ガール』の終幕は説明や感情的カタルシスを一切排して訪れる。何の音楽もなく登場人物の感情が爆発することもない。ただ静かに、しかし決定的に「あること」が起こる。そしてその余韻が観る者の中に重く沈殿する。

カルロス・ベルムトは、サスペンスやスリラーの常套技法を用いながらそれを脱構築することで「不穏という空気」そのものを作品の主題として浮上させた。これはある種の反ジャンル映画であり、スリラーの皮を被った哲学的思索の場とも言える。

■ 観る者の倫理を問う装置としての映画

『マジカル・ガール』はどこまでも「他者の痛みに想像力を持てるか?」という問いを突きつける作品である。登場人物たちは皆それぞれに苦しみ、絶望し、何らかの選択をしていく。善意が悪意を生み、無関心が暴力を招くこの物語の先にあるものは「共感の欠如」に対する鋭い批判である。

魔法のような解決もなければ悪の断罪もない。ただ、ある出来事の連鎖が淡々と描かれ観客にその意味を問う。映画とは物語を通して世界を解釈し直す装置であるならば『マジカル・ガール』はその機能を極限まで純化させた一作であると言えるだろう。